ARCHIVES

2025.02.03

空き家の再生におけるアートの可能性 後編

「関係性」をつくるアート

空き家が抱える諸問題への積極的なアプローチは、1990年代以降盛んになるアーティスト・作品・鑑賞者の間に「関係性」をつくるリレーショナル・アートに引き継がれていきます。この芸術概念を提唱したキュレーターで美術批評家のニコラ・ブリオー(1965-)は、著書『関係性の美学』(1998)のなかで、「スペクタクルの社会」が完遂されつつある現代社会に警笛を鳴らします。彼はその抵抗として社会活動そのものが作品となり、そこに対話が促進されることの重要性を言及しています。※8

リレーショナル・アートに最も影響を与えたアーティストの一人として、ニコラ・ブリオーが評価したリクリット・ティラヴァーニャ(1961-)は、ギャラリーに訪れた人びとに無料でタイ料理・パッタイを提供する《Untitled (Free)》(1992)で知られています。※9また、リクリット・ティラヴァーニャはアーティスト、建築家、環境活動家とともに、タイ・チェンマイにNPO《The Land Foundation》(1998−)を設立しました。「The Land」と呼ばれるこのプロジェクトでは、「生活=アート」(Art of the people)として定義し、農村地域の空き家や未利用の土地を活用した自然保護、コミュニティ作り、労働・生産を展開しました。

https://www.thelandfoundation.org/about

時代は前後しますが、前述した武者小路実篤による「新しき村」(1918-)は、「The Land」の先駆となる重要な実践例です。古い道徳から自由であり、近代そのものを需要する世代が活躍する大正時代、資本主義の限界が真面目に議論される空気がありました。武者小路実篤の構想をもとに、それに共感した人が集まり作られた共同生活村が「新しき村」でした。宮崎県児湯郡木城町を起点とし、その後埼玉県入間郡毛呂山町(一部は同県坂戸市)に移動し最盛期には60人を超える村民が暮していました。モノを共有し皆で作った作物を皆で食す、村で得られた収益を皆で平等に配分するなど、全ての人間の尊厳を確保しようとしたその活動はかつて毛沢東が政策のヒントにしたとも言われています。「自己を生かすため、他人の自我を害してはならない」「全世界の人々が我らと同じ精神、同一の生活方法をとることによってその義務をはたし、自由を楽しみ、正しく生き、天命を全うすることができる道を歩くように心がける」と理想を掲げながら、現在まで100年以上継続しています。

http://www.atarashiki-mura.or.jp/index.html

リレーショナル・アートの実践に対し、美術史家、批評家のクレア・ビショップ(1971-)は、著書『敵対と関係性の美学』(2004)のなかで、リレーショナル・アートがひとつの共同体をつくるとしても、それはアートに関心を持つ人びとの居心地の良いユートピアに過ぎない、と指摘しました。※10クレア・ビショップは、鑑賞者に対しそこで排除されている「他者」の存在を提示することで、居心地の悪さや不快感を与える「敵対性」の美学を通し、公共空間における対立、分断、不安定なものとの関係性を促すべきだと言及します。この批判を経て、リレーショナル・アートはさまざまな形式で展開されていきます。

コミュニティと協働する

その一つの事例として、リレーショナル・アートにおける関係性を内から外に開いていく、より開放的な「ソーシャル・プラクティス」が挙げられます。ソーシャル・プラクティスには「ソーシャル・コオペレーション(社会的協働)」の要素が表れています。ここでは地域住民と協働し、「空き家」というネガティブな存在に対してポジティブなイメージを与え、空き家を街の新しいシンボルへと成し得た実践を紹介します。

キャンディ・チャンによる《死ぬ前にしたいこと》(2011−)は、ニューオーリンズの自宅の近所にある空き家の壁面に、「Before I Die・・・」(私が死ぬ前にしたいことは・・・)と書いた大きなボードを立て掛け、通行人がチョークを使ってそこに自由に書き込むことのできるプロジェクトです。※11彼女は大切な人を亡くしたことをきっかけに、死や、自分に与えられた時間や、人生にとって大切なものについて考えることを、日常生活のなかで維持したいと思うようになりました。ボードを掛けた翌日には壁が埋まり、「死ぬ前に、何百人を前に歌いたい」「木を植えたい」「彼女をもう一度抱きしめたい」「本当の自分になりたい」など書かれました。自分の夢や目標を他者と共有できる場を作ることで、コミュニティ全体が繋がりを感じるきっかけとなり、人びとの対話を促進させたこのプロジェクトは、世界各地に展開されました。

イタリア、ヴィネツィア地方の小さな街カ・コルニアーニで開催された国際芸術コンペティションで採択されたアルベルト・ガルッティ(1948-2023)の《Ca' Corniani》(2017−2019)は、農家の空き家の建物を覆っていた朽ち果てたアスベスト・セメントの屋根を威厳のある黄金の屋根に取り替え、街の尊厳と価値を取り戻すことを試みたプロジェクトです。また、彼の代表作である《To those born today》(2000)は、街に街灯を設置し、その街で赤ちゃんが誕生したとき、分娩室脇のボタンを押すと街灯から光が放たれるという、街の人びとと協働した美しい作品です。※12 ちなみに2002年、彼は金沢で滞在制作をしており、金沢21世紀美術館建設地周辺で生活をする人々の建物の外に電球を設置し、個々の部屋の中で誰かが動くとセンサーが反応して明かりが灯るという、地域住民と協働した作品を手掛けました。

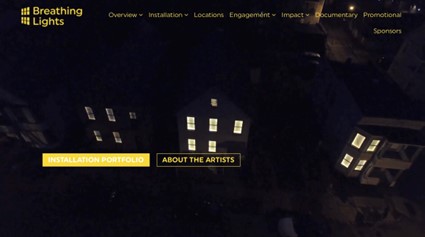

《Breathing Lights》(2016)というプロジェクトでは、アーティストのアダム・フレリン(1973-)と建築家のバーバラ・ネルソン、そして90名のサポーターが、ニューヨーク州トロイ、アルバニー、スケネクタディの3つの都市の空き家の窓に光パネルを設置しました。※13夜になると、まるで空き家が呼吸しているかのような光のエフェクトが生まれ、美しい光が街の象徴となります。さらにこのプロジェクトでは、地元住民や将来の購入者、投資家、政治家を対象に、空き家に関する地域サミットを開催し、アートを通じて空き家問題にアクセスし、解決に向けたコミュニティの議論を活性化することを成し遂げました。このプロジェクトは、空き家の問題に対する人びとの意識を、数値や統計だけでなく、視覚的なイメージを通じて喚起させたと言えるでしょう。

https://www.eightartproject.it/ca-corniani-terra-davanguardia.html?setlang=en

コミュニティをエンパワーメントする

続いて、リレーショナル・アートからより発展的に展開された「コミュニティ・アート」の事例を紹介します。コミュニティー・アートは、アートが展開される場の歴史性や社会性を重視し、その場のもつ歴史や文化を継承して、コミュニティの「エンパワーメント」を目指しています。

その先駆として、リック・ロウ(1961−)が中心となり1993年に立ち上げ、今なお活動しているNPO《プロジェクト・ロウ・ハウス》(1993−)が挙げられます。※14このプロジェクトは、アメリカ・ヒューストンの主にアフリカ系アメリカ人が住む貧困の多い地域で展開されました。ヨーゼフ・ボイス(1921-1986)の「生き方自体がアート」という「ソーシャル・スカルプチャー」の思想に基づき、リック・ロウは空き家として取り壊されそうになっていた「ショットガン・ハウス」(1850年代から1920年代にかけてアメリカ南部で多く建てられたワンルームの細長い間取りの住宅様式で、玄関からガンを撃つと裏口まで貫通するためこの名が付いた)と呼ばれる22戸の長屋に美的価値を見出しました。そしてアーティストやアクティヴィストとともに、空き家をアートスペース、住居、シングルマザーの一時的な仮住まい(Young Mother Residential Program)へと変容させました。このYoung Mother Residential Programには「一人の子どもを育てるには、一つの村がいる」というアフリカの思想が反映されており、若い母親たちはアートを通じた生活支援と更生によって、子育てのスキルを得ることができます。

また類似する実践として、シアスター・ゲイツ(1973−)による《ドーチェスター・プロジェクト》(2009-)が挙げられます。※15 シアスター・ゲイツは、彫刻、陶芸、建築、パフォーマンス、音楽など、多岐にわたるメディアやジャンルを横断し、アフリカ系アメリカ人として、ブラック・ヒストリーやブラックの社会的包摂にアプローチする活動を展開してきました。《ドーチェスター・プロジェクト》では、彼の故郷であるシカゴ、ドーチェスターの貧困や暴力犯罪が深刻化するエリアに放置されていた空き家を買い取り、パフォーマンス・スペース、図書館、キッチンなどに転換しました。そこでは地域住民にアートやDIYなどのトレーニングを提供し、教育と雇用の機会を通じて、アートが地域の経済活性化に寄与できることを示し、地域住民にエンパワーメントをもたらしました。これらの活動の根底には、アメリカ公民権運動のスローガン「ブラック・イズ・ビューティフル」の精神が流れており、《ドーチェスター・プロジェクト》は黒人であることの誇り、「ブラックネス(黒人らしさ)」を取り戻すことに貢献しました。

https://dorchesterartproject.com

非欧米圏では、トルコの3名の女性のアーティストによるコレクティヴの《ルーム・プロジェクト/オダ・プロジェシ(Oda Projesi)》(2000-2005)が知られています。※16彼女たちはイスタンブールのアパートの1室の(空き家ならぬ)空き部屋を活動の拠点とし、地域住民との交流を通じて、イスラム圏における女性の公的空間と私的空間の関係を問い直すことを試みました。残念ながらこのプロジェクトは、2005年にアパートの再開発によって幕を閉じますが、前述したクレア・ビショップは現代においてアートが娯楽やビジネスといった日常生活に取り込まれすぎていることを指摘しながら、このプロジェクトに関して、「彼女たちがみずからの活動を語るにあたって、それに対する「美的」ないし「芸術的」な評価基準を明確に否定している」ことを高く評価しました。

ここで取り挙げたコミュニティ・アートの事例では、アーティストたちが自らコミュニティへと参入し、空き家(空き部屋)をコミュニティの拠点へと変え、長期的な活動を通じてコミュニティが抱える問題に対峙してきました。これらのプロジェクトの構想は、あらかじめゴールが明確に設定されているわけではなく、「対話」や「コラボレーション」といった、地域住民やそこを訪れる人びととの交わりの中で変化し、より持続可能で社会的協働な在り方を模索しながら進められています。

まとめ

放置された空き家は、アートを通じて人びとと共有され、共感や共生の場となり、社会が直面する経済的・政治的・社会的隔たりを超えて、新たな連帯を生み出すシンボルとなるのです。私たちは来年度以降も継続して、日本国内で取り組まれている様々な事例をリサーチしていきます。より実践的に私たちの活動につながっていくためにはどのような方法論があるのか、NPOの活動に即しながら、メンバーとともに実践できたらと考えています。

リサーチ:

清水 冴(しみず・さえ) インディペンデントキュレーター 中国・北京在住

中森 あかね (なかもり・あかね) アートディレクター NPO 法人綴る 理事 金沢市在住

参照

※8ニコラ・ブリオー(辻憲行訳)『関係性の美学』(水声社、2024)

※9 リクリット・ティラヴァーニャ(Rirkrit Tiravanija) の参照は下記

・展覧会「リクリット・ティラバーニャ」(東京オペラシティアートギャラリー、2022)https://www.operacity.jp/contents/exhibition/129(2025年1月30日閲覧)

・The Land Foundation https://www.thelandfoundation.org(2025年1月30日閲覧)

※10クレア・ビショップ(星野太訳)「敵対と関係性の美学」( 『表象』第5号、2011)

※11 アルベルト・ガルッティ(Alberto Garutti)の参照は下記

・Alberto Garutti https://www.albertogarutti.it/en/opera/ai-nati-oggi-bergamo/(2025年1月30日閲覧)

※12 キャンディ・チャン(Candy Chang)の参照は下記

・Candy Chang https://candychang.com/work/before-i-die-in-nola/(2025年1月30日閲覧)

・TED https://www.ted.com/talks/candy_chang_before_i_die_i_want_to?language=ja(2025年1月30日閲覧)

※13 Breathing Lightsの参照は下記

Breathing Lights https://breathinglights.com(2025年1月30日閲覧)

※14 リック・ロウ(Rick Lowe)のプロジェクト・ロウ・ハウス(Project Row Houses)の参照は下記

・Project Row Houses https://projectrowhouses.org(2025年1月30日閲覧)

※15 ルーム・プロジェクト/オダ・プロジェシ(Oda Projesi)の参照は下記

Oda Projesi http://odaprojesi.blogspot.com(2025年1月30日閲覧)

※16 シアスター・ゲイツ(Theaster Gates)のドーチェスター・プロジェクト(Dorchester Projects)の参照は下記

・展覧会「シアスター・ゲイツ展:アフロ民藝」(森美術館、2024)https://www.mori.art.museum/jp/exhibitions/theastergates/index.html(2025年1月30日閲覧)

・Dorchester Projects https://www.theastergates.com/project-items/dorchester-art-and-housing-collaborative-dahc(2025年1月30日閲覧)