ARCHIVES

2025.02.21

展覧会「消えつつ 生まれつつ あるところ」参加作家 佐藤弘隆 インタビュー

2024年秋に開催した展覧会「消えつつ 生まれつつ あるところ」の参加作家 佐藤弘隆(1993-)へのインタビュー

聞き手/本展キュレーター清水 冴

―まず、「お向かいの家」の一室でのマルチ・メディアインスタレーション《Caramel Record》(2024)について伺います。本作は、菊川の風景や家族写真などの画像をアナログ音声に変換した信号が刻まれているべっこう飴製のレコード、それを再生する装置、モニターによって構成されました。このユニークなアイデアは、NASAが1977年に打ち上げた無人探査機ボイジャーに搭載された「ゴールデンレコード」(金メッキされた銅板製で宇宙空間では10億年の保存が可能と言われている)から着想を得られたそうですね。

佐藤さんは、これまでも鑑賞者ひとりひとりの時間や空間への感覚、物事の認識や倫理観を揺さぶる、インタラクティブ性の高い作品を展開されてきました。そういった意味で、本作は鑑賞者が最初に見る作品として成功したと思います。この作品を制作した経緯、また作品についてどう振り返りますか。

Caramel Record (2024)

マルチメディア・インスタレーション

べっこう飴, レコードプレイヤー, モニター, 振動スピーカー, コンピュータ, 他

サイズ可変

「ゴールデンレコード」に対する関心

どうなんでしょう。成功したのかな?割と動きやプロセスを伴うような動的な表現を好んで扱うことは多いですね。そうした表現形態は、ある種の暴力性を伴う側面もあると思うのですが、強制的に世界観に引き摺り込むという意味では、導入としての役割を担っていたのかもしれません。《Caramel Record》についてですが、この作品が参照しているボイジャーのゴールデンレコードに対する関心はずっと前からありました。地球外生命体に向けたメッセージが宇宙の遥か彼方を今も飛び続けているというのはロマンがありますし、私が特に興味深いと思ったのは、B面に画像が記録されている点です。画像を音声波形として記録しているんですね。まあアナログテレビとかも電波で映像を送るわけですから、技術的には不思議なことはないんですが、レコードという古典的な音声メディアに画像が乗っかっているということに、時代的・技術的なズレというか…まあ普通はわざわざそんなことはしないので、面白みを感じるわけですね。ゴールデンレコード自体のロマンと、レトロフューチャー的なズレ感は、いつか何かに使いたいと思っていました。個人的な手癖として、古さと新しさとか、アナログとデジタルとか、対立する概念が同居するような仕掛けを作るのが好きなんですね。

分散的思考

ただ、今回の制作は、このネタありきで始まったわけではありませんでした。私は結構物事をパラレルというか分散的に考えていることが多いんですが…まあ、発達障害的な何かなのかもしれませんけど…。作品の中では、コンピュータやプログラミング技術をよく扱うので、論理的思考が得意であるように思われることが多いんですが、実は全く苦手なんじゃないかと最近思います。むしろ自分に欠けた論理性を補完するために、コンピュータを使っているのかもしれない。今もこうして話が脱線しそうになっています。まあ、そんな感じで、関心が行ったり来たりしながら、同時並行的に深めていく、ということをやっています。本当に深まっているのかは知りませんけど。とにかく、私の中にいくつかの関心が同時に存在していて、それが偶然結びつくことがあるんですね。そうした瞬間に作ろう、となる感じです。だから何か決まったスタートがない場合が多いんですね。着地点は途中である程度想像はしますけれど。だから完成した後に、どうやって作ったんだっけ?とか、なんで作ったんだっけ?ってなることがある…(笑)途中からほとんど連想ゲームみたいになっていることも…。

―制作を振り返ってみて、その中にどういったプロセスがありましたか?

ビデオルーム

展示のお誘いをいただいて最初に菊川を訪れた時に、(中森)あかねさんから展示場所の候補として「ここはどう?」と言われたのが、「お向かいの家」のビデオルームでした。お向かいの家は、戦前からある古い木造建築ですが、そこに増築される形でこの部屋があったんですね。住まわれていた方の趣味だと思いますが、特注と思われる据え付けの黒い棚が所狭しと設置されており、元々はビデオテープがずらっと並んでいたみたいです。私が立ち入った時には既にテープは処分されていたんですが、データセンターのような見た目のこの部屋と、古い母屋のギャップが、琴線に触れました。そこで、家と記録、あるいはデータ、といったことをキーワードに、何かできないかな?ということを考え始めました。増築されたビデオルームは、家に取り付けられた外部ストレージのようにも思えたんですね。

「消失」に対する関心

これまでなんとなく継続しているテーマの一つに、物事の「消失」に対する関心があります。これは日本人的な感覚なのかもしれませんが、消えゆくものに美的な感覚を覚えます。結局、侘び寂び的な美意識なんですかね。朧げで捉えきれないものに対する切ない感覚というか。過去作では、氷の仏像が破壊と再生を繰り返す《Buddhist Altar》や、焼失前後の金閣から架空の金閣のイメージを生成する《空想金閣寺》などが、まさに消えゆくものや消えてしまったものに対する関心から制作したものになります。なので、今回の展覧会のタイトルと趣旨をお聞きした時に、遠からず、といった印象を受けました。

左 Buddhist Altar (2019)

インタラクティブ・インスタレーション

冷凍庫, 電磁バルブ, 貯水タンク,

電動ポンプ, コンピュータ, 他.

900 mm x 2000mm x 500mm

右 空想金閣寺 ver.無量 (2023)

映像インスタレーション

画像生成 AI(Midjourney API), 透過スクリーン,

ブラウン管テレビ, 他

サイズ可変

―私が「鑑賞者が最初に見る作品として成功した」と言ったのは、佐藤さんの作品を通じて、過去・現在・未来という時間軸、大きな時間の流れを意識することができ、さらにこれが展覧会全体に作用したからです。佐藤さんの作品には、こういった時間に対する感覚がありますね。

古い家族写真

そうですね、私は特に「過去」というものに対する意識が強いかもしれません。執着といっていいかも…。消失という現象は、現在から見て、過去に対する指向性を持っていると思います。未来はこれからの行動で変化する余地があるけど、過去はやはり変えられないわけです。制作を進めていく中で…実際には考えていただけですが …イクヤマ家に大量の古写真が遺されていることを知りました。写真の中には、亡くなったご主人が撮影した、家族や菊川の風景などが写されていました。こうした個人の記録は、普通は掘り起こされることなく忘れ去られていくものだと思います。もしこの家がこのまま引き取り手がおらず、潰されていたら、これらの写真はそのまま廃棄されていたかもしれません。ここにも消失の美学があるように思います。そこに写るのは無名の個人の記録ですが、誰しも自分自身の歴史を持っています。家族やペット、家、なんでもないような風景の中に、どこか自分と重ね合わせて共感できる部分があるのではないでしょうか。これらの写真を眺めながら、消えていく個人の記録・痕跡といったことに焦点が絞られていきました。

私と空き家と匂い

そして話がすごい飛ぶのですが、この展覧会の重要な要素の一つである「空き家」というテーマは、実は私にとって非常にタイムリーなものだったんです。ものすごく個人的な話で申し訳ないんですが…私の祖父が昔、地元の商店街で洋菓子屋を営んでいたんですね。私が子供の頃です。新潟県の村松町という場所なんですが、三方を山に囲まれた盆地にある小さな町です。人口2万人に満たない小さな町でしたので、平成の大合併で消滅しましたけど。昔ながらのアーケードに面して店があり、その裏に住まいがあって、さらにその裏に工場がある、という造りだったんですが、両親が共働きだったので、よくそこで過ごしました。私が小学校に入学したくらいの頃に、祖父も高齢だったので、店じまいをするんですが、ちょうど同じくらいの時期に他の商店も徐々にシャッターを降ろしていきました。今では典型的なシャッター商店街です。その後、祖父母は数分歩いたところにある私の実家で同居することになり、洋菓子屋の家は長らく空き 家になりました。人が住まないと廃れるというのは本当で、実際雨漏りや床抜けなど、ボロボロになっていきました。裏庭には草木が生い茂り、手もつけられない状況に…。家主である祖父は昨年他界し、実は、ちょうどこの展覧会が始まる頃に、解体が決まりました。私にとっては幼少を過ごした非常に思い出深い場所で、解体が決まった話を聞いた時は、大変悲しい気持ちだったのですが、何よりも記憶に残っているのは匂いでした。匂いは記憶に残りやすいといいますが、製菓工場のなんとも言えないうっすら甘い香りが鮮明に思い出されます。菓子作りに使うブランデーや粉類、果実の香りなどが混ざり合った香りだったのでしょうか。解体が終わり、現在は更地になりました。視覚的な痕跡は一切消えてしまいました。しかしながら、匂いの記憶は今も残り続けています。家の終わりと記憶を結びつける甘い香り。そんな全くもって個人的な体験と記憶が、作品の最終的な形態に織り込まれていくことになります。

飴のゴールデンレコード

ビデオルーム、消えていくこと、家族写真、記憶の中の甘い香り…。これらの分散的で断片的な思考から、接点を探っていく過程で、ぼんやりと、ゴールデンレコードがそれらを繋ぐメディウムとして機能するんじゃないかと思ったんですね。その結果できたのが飴のレコードでした。甘い香りをほのかに醸しながら回転する飴のレコード。狭小の空間の中で、爆音のノイジーサウンドと共に、消えかけの家族写真が映し出されていく。終わってみれば、そんな風景ができあがりました。後から考えてみると、これはある種のコラージュ作品なのかなって思いました。こんなものの作り方をしてもいいのかなと思わないでもないです。 もしかしたら最初に冴さんが仰ったインタラクティブ性というのは、五感全体でノイズにまみれた情報を解釈しようとする本作と鑑賞者の関係にあるのかもしれませんね。能動的に見ることを誘う感覚というか…。消えていく、あるいは消えてしまった情報を解釈しようとする行為は考古学的でもあります。

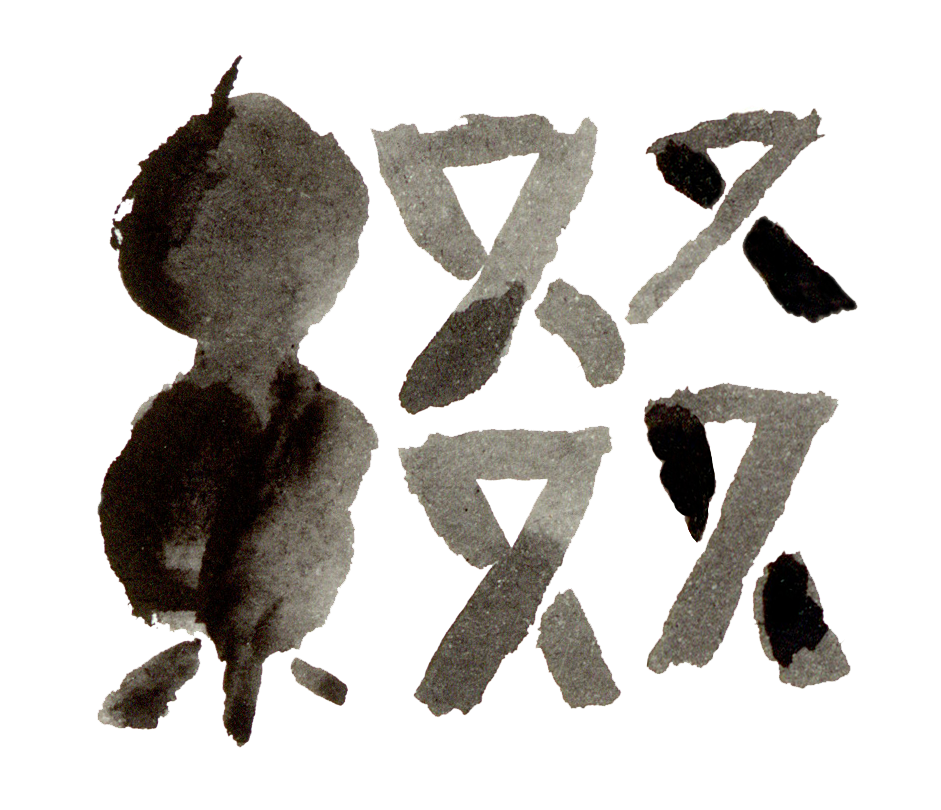

Caramel Record (2024)

マルチメディア・インスタレーション

べっこう飴, レコードプレイヤー, モニタ, 振動スピーカ, コンピュータ, 他

サイズ可変

―佐藤さんが空き家のままならなさを伝えるという方法もある、と言っていたことが非常に印象的で、私はこの展覧会全体としてある意味で予定調和的な空き家のあり方を提示したものになったと思いましたが、お向かいの家、解体予定のビデオルーム、菊川の空き家群に対して、佐藤さんはどういった視点から関心を寄せましたか。

空き家問題の現実

そんなことを言った気がしますね。最初に菊川を訪れた時に、想像していた空き家の状況と結構違ったのが印象的でした。というのも、希望のある街だな、と思ったんですね。先ほどの話と重複するかもですが、私の地元は空き家だらけなんですが、なかなか絶望的な状況です。人口減少も甚だしく、三方を山に囲まれて、ほぼどん詰まりの地域なので、利便性もいいとは言えない。電車は随分前に廃線になり、公共交通も少ない。新しく入る人は当然少ない。地方の多くの疲弊した地域は、似たような状況にあるのではないですかね。実家の隣の家も空き家なんですが、随分前にご主人が亡くなって、親族とも連絡がなかなかとれないみたいです。木が敷地を跨いではみ出てきているんですが、勝手に切るわけにもいかない。最近民法が改正されて、条件次第では対応できるようになったみたいですけど。商店街はみんな持ち家だし、新しい入れ替わりもない。そんな状態で後継もいない。とにかくそういうどうしようもない現実があるんですね。実はこの展覧会をきっかけに、珠洲で活動されている方と知り合って、たまにお邪魔することがあるのですが、震災後ということも当然ありますが、消滅する集落が普通にある。

菊川にもそうした状況は当然あるでしょうけど、金沢は北陸有数の中核都市ですし、なんやかんや結構アクセスの良い場所に位置しています。私が展示させてもらったお向かいの家も、次の引き取り手が決まっているということでしたし。もちろん地元の方の努力が大きいのだとは思うのですが。過疎地域は、0円物件とか、家主がお金を払ってでも手放したいというような家があったりしますよね。いわゆる典型的な空き家問題を語る場としては、菊川は少し未来がありすぎると思ったんですね…(笑)歩いてたら普通に人に会うし。まあ、あくまで外部の人間としての印象です。実態と異なっていたらすみません。もちろん展覧会の立て付け自体は、空き家問題そのものに切り込むというものではないと思いますので、こんなことを言うのは検討違いかもしれません。でもやはり、空き家を舞台にする以上、そうした負の側面を無視することはできないと思うんですね。そういう意味では、中森あかねさんの作品は、都市の中の空き家で起こりうる一つの倫理的な状況に着目しているという点で、この展覧会に欠かせないものになっていると思います。街を少し歩いてみると、崩壊寸前の家とか、つただらけの家とか、実は結構あるんですね。まあ危険だし、家主と連絡もつかないかもしれない。でも、そういう危うさを孕んでいたり、交渉の道筋さえ見通せないような物件にこそ、現状の問題が宿っているのではないかとも思いました。ちょっと法に触れるかもしれないギリギリのところで、何か扱えることがあったのではないかな、と。そこは反省です。冴さんはそのあたり、どうお考えですか?

―興味深いです。一軒の空き家に一つの物語がありますね。私の実家は、父が生まれた頃から住んでいる古い二世帯住宅なのですが、半分は空き家になっており、ひどい状態です。ただ、父が生まれてすぐに出て行った母親(私の祖母)も含まれた共有持分になっており、私は会ったことはありませんが、祖母はどこかで生きていらっしゃるので、家には手をつけられないそうです。実家は未だに地元の新聞を取っているのですが、それはお悔やみ欄を 確認するためだと思います。佐藤さんの話を聞いて、そういうことを思い出しました。私が予定調和的と言ったのは、かつての空き家が松本宅やイクヤマ家のように誰もが素敵だと感じるお家やコミュニティースペースに生まれ変わるという、空き家の利活用のユートピア的な側面を提示することに限定して、展覧会の幕を下ろしたからです。家が空き家となった物語をひもとく必要があります。

ユートピア的な世界観を共有することは、素晴らしいことだと思います。一方で、現実には世の中うまくいっていない ことの方が実は多かったりするわけですね。失敗は失敗で価値のあるものです。なぜ失敗したのか、について考えることは、未来に繋げるためにも必要なことだと思います。そうした意味でディストピア…と言ったら言い過ぎかもしれませんが、両方の側面を見せることは重要かもしれません。

家と人の時間軸

それから、空き家という舞台に立ってみて、人と建築の時間軸の差異というものを改めて意識しました。当たり前ですが、人と家の寿命は全く異なります。お向かいの家なんかは、築年数でいうとどれくらいなんでしょうね。少なくとも人の一生よりは長くそこに存在しています。まあ死ぬより前に家が壊れたら嫌ですからね。ひと昔前の価値観では、「家族」というシステムがより強固なものとしてあり、親が亡くなっても子が家を継ぐ、という発想があったんだと思うんですね。つまり家というハードはずっと存在していて、そこに暮らす人間というソフトが入れ替わり立ち替わり、生物の新陳代謝のように存在し続ける。それがいつからか自明のものじゃなくなったんですよね。まあすごく自由になったわけです。家に縛られず、どこに行ってもいい。それ自体はいいことだと思います。でも、だから家が余るという現象が起きるわけですね。人はいつか死にますから。死んだ後に受け継ぐ人がいなければ当然余るわけです。当たり前のことを言っています。家とともに人が移動するような遊牧民のようなシステムだったら、こんな問題は起こらないわけですよね。人と家の一対一の関係というか…。

そして、この展覧会では、そうしてできた空き家という場を、街の中の一時的な余白として捉えているわけでしょう?アーティストという他者がそこに入り込む。あくまで一時的にです。空き家自体が展覧会を境に、別の何かに変貌するわけではない。展覧会が終われば日常に戻るわけです。

余白という考え方

「消えつつ 生まれつつ」ということは、この一時的な余白が転換することを示唆していますよね。消えるだけではないんですね。見通しのない限界の地域では、どう終わるか、という発想もあると思います。墓仕舞いのような感覚ですね。今後増えていくと思います。だからコンパクトシティという考えが生まれる。でも菊川という場は、先ほど話したように、全然未来があるように思うわけですね。生きた都市の中の空き家という状況を踏まえると、「余白」という考えが理解できます。私は空き家というものに割と絶望的なイメージを持っていたので、この発想をちゃんと理解するのに時間がかかりました。でも実際、そこに滞在してみると、なるほど確かに余白だ、と思ったわけです。確かに、展覧会というフレームが持っている一時性という枠からは外れていないという意味で、予定調和的であるとも言えるわけですが、あくまで一時的な余白を扱ったものとして考えると、その一時性というのも理にかなっているようにも思います。

考えなきゃいけないのは、「生まれつつ」の部分で、それを展覧会を通じてどれくらい想像できたか、ということだと思います。私自身は、個々の作品と場の関係を捉えるのに必死で、展覧会自体が目指す理念や街全体に 100%意識を向ける余裕は正直ありませんでした。そこはすごく反省です。展覧会全体としてはどうだったんでしょう。ただ、こういう取り組みは、一回で何か答えを出せるようなものではないと思います。色々な反省をきちんと捉えて、次の試行に進むことが大切だと思います。

―“「生まれつつ」の部分でそれを展覧会を通じてどれくらい想像できたか”というのは、とても重要な視点です。私にとってこの展覧会は、令和4年能登半島地震への応答であり、震災で亡くなった人びと、私が尊敬するアーティスト、舞踏家の中嶋夏さん(2024年3月永眠)への追悼、そして菊川を歩きながら生と死について思考を巡らせることを意味していました。だから私自身も街全体に100%意識を向けられた訳では無いのですが、イクヤマ家で滞在制作をされたマーガレットのパートナーのルーさんが、空き家に彷徨っている霊魂的な何かを感じ取っていて、私はマーガレットのパフォーマンスが地鎮祭的な「儀式」の役割を果たしたと言いましたが、それはこの展覧会 全体がそうだったと言えます。私は中国に住み始めて風水とか気の流れというものが気になっていますが、展覧会を通じて、菊川や空き家に良いエネルギーがもたらされたと思っています。

では次に、イクヤマ家2階での《声に出して読みたい『美以久佐(みいくさ)』》(2024)について伺います。本作では、鑑賞者はモニターに映る室生犀星の戦争詩「美以久佐」を読まされ、録音された自分の声を聞かされる、という行為を繰り返すことになります。こちらもインタラクティブな手法で、芸術の社会性や倫理性にも踏み込んできましたが、この作品についても制作した経緯、また作品についてどう振り返るか、聞かせてください。

声に出して読みたい『美以久佐』(2024)

インタラクティブ・サウンド・インスタレーションマイク, パラメトリック・スピーカー, モニター, ミキサー, コンピュータ, 他

サイズ可変

詩集『美以久佐』

これまでいわゆるサイト・スペシフィックな視点で制作に取り組むことがあまりなかったので、リサーチ・ベースでものを考えるということが新鮮でした。菊川から犀川を渡って少し行ったところに室生犀星の生家跡(現室生犀星記念館)があるのですが、調べていくと菊川町小学校の校歌も作詞していることを知りました。そこから興味を持ち、少し文献を調べてみると、戦前に犀星が『美以久佐』という詩集の中で、いわゆる戦争詩を書いていることを知りました。しかも戦後には、犀星自身がそれらの詩を「心のにごり」と表し、その後編纂した全詩集から削除したという経緯があることを知りました。『美以久佐』の戦争詩の多くは、戦争賛美や愛国的な精神を反映したものがほとんどです。著しく言論を統制された当時の情勢下では、そうした表現しか許されなかったわけですね。むしろ、短い言葉でキャッチーにメッセージを伝達できる詩という形式は、当時プロパガンダの方法としてラジオ放送等でも重宝されたようです。職業詩人として生きる唯一の方法だったのでしょう。

―例えば高村光太郎も多くの戦争詩を残し、戦後に文壇から戦争責任を問われたことはよく知られていますが、金沢の三大文豪である室生犀星もそういった詩を書いていたんですね。

朗読の分析

そうなんです。ただ、あまり知られてはいないようです。その後、実際に古本屋から詩集を手に入れ、何度か読みました。そして、声に出して読んでみました。詩を朗読することなんて、小学校ぶりかもしれません。朗読をしながら、黙読と朗読の違いってなんだろうって考え始めました。なんとなくですが、黙読の方が理解をしながら読める気がするんですが、対して朗読は理解するというより何か気持ちよさが先行する感じがあるんですね。歌に近いものがある。歌詞だけ読んでも楽しくないけど、歌うと楽しい。でも案外、よく口ずさむ歌でも、歌詞はあまり理解していなかったりする。これって私だけですかね?うろ覚えで歌詞を忘れても、メロディだけで、なんとなく歌うという行為は成立する。詩の朗読も、リズムやフローが先行して、内容はあとからついてくるような気がする。そもそも戦前に書かれたものですから、現代の日本語とずいぶん違いますし、一発で理解するのは難しい。でもたまに「マニラ陥落」とか、すごいことが書いてあるわけなので、読みながらギョッとするわけですが。この朗読というものの心地よさにプロパガンダの妙が潜んでいるような気がします。

声をめぐる認識のズレ

次に自分の朗読を録音して聞いてみました。これは最初からわかりきったことなんですが、自分の声って生理的になんか嫌なんですよね。これは普段自分が認識している声と、空気を介して他者に伝達される声は、その伝わり方の違いから全く異なって聞こえるからなんですね。骨導音と気道音と呼ばれる伝達形式の違いから来るものなんですけど。この認識のズレから生じる嫌悪感を作品の中に取り入れられないかな?と考えました。その結果、自分の朗読の「復唱」をスピーカーから聴くというシステムを構築するに至りました。要はカラオケの詩版みたいなシステムなんですが、朗読と復唱のフェーズが同時ではなく、交互に行われるので、声の聞こえ方の差異を捉えながら作品に参加する構造になっています。こうした自分自身の声をめぐる認識のズレと、『美以久佐』の詩と作者である犀星の間にあるズレ、戦争の非当事者が戦中の詩を読む立場や時代感のズレといった、詩そのものと朗読という行為を取り巻く諸々のズレをオーバーラップさせてみる、というのが本作における主な試行です。制作の経緯としてはそんな感じです。

当事者性に対する意識

どう振り返るか、ということですが、私はこうした社会的・倫理的なテーマを扱う際、「当事者性」ということをすごく考えてしまいます。つまり自分にどれだけそれを語る資格があるのか、ということです。これは何か表現する際に壁というかブレーキになるものなので、良いのか悪いのかはわかりません。時にものが作れなくなる原因でもあります。でも自分の中ですごく重要な概念なんですね。戦争ということで言えば、この令和の現在も、世界中で紛争が継続しているわけですが、ウクライナに住んでいない自分が、パレスチナに行ったこともない自分が、そこで実際に起きていることを他者の目を通してしか見ていない自分が、どれだけそれに対して言及できるのか。感想を述べることはできても、それ以上のことは言えない。単なる野次馬に過ぎないんですね。もちろん世の中、ほとんどの人が野次馬ですから、野次馬には野次馬の立ち回り方というものもあると思います。

この作品では、そうした考えもあり、戦争をテーマとしつつも、非当事者としての立場、等身大の距離感を保とうとしているつもりです。むしろ絶対的な他者性を前提としています。終戦から80 年が経とうとしている今、戦争体験者の多くが鬼籍に入る中で、記録を通してしか戦争の記憶にアクセスすることができなくなってきています。先の戦争ということに限定すると、現代を生きる日本人の多くは、非当事者ということになります。こうした状況下で、私自身を含め、当事者ではない人間が、残されたものを通して如何にその記憶を想像できるか、ということに関心があります。本作が、その一つの応答になれば、という思いで取り組みました。もちろん完全に成功したとは思っていません。今後も考えていきたいテーマです。

―今回参加されたアーティストの皆さんにお伺いしたいと思っているのですが、佐藤さんの作品のインスピレーションとなるもの、影響を受けたアーティスト、作品、思想など教えてください。

「遊び」の精神

私の創作における根本的な原理は「遊び」にあります。もしかしたら「イタズラ」に近いものかもしれません。作品に技術的な要素が含まれる場合は、それは「ハッキング」的なことになったりします。語弊を恐れずに言うと、私は基本的にゼロからものを作ることはありません。何か操作する対象があって、その対象が元々持っている意味や規則を、改変したり、変調したり、逸脱する…。それが私にとって「遊ぶ」ことなんですが、こうした遊びを伴った物事への介入というのが、私の創作の基本構造になっています。イタズラやハッキングも、何かその対象となるものや既存のシステムがないと成立しませんよね。だからルールのない、自分でゼロからルールを作るような「遊び」は苦手です。純粋に造形芸術的なことに取り組んだら何をすれば良いかわからず発狂すると思います。白いキャンバスを渡されても手も足も出ません。棒をつけて白旗にするしかありません。それも一つの創作かもしれませんが…。

遊びと言えば、よく引用されるのがオランダの歴史学者ヨハン・ホイジンガの『ホモ・ルーデンス』と、フランスの哲学者・社会学者であるロジェ・カイヨワの『遊びと人間』ですね。ホイジンガは人間を「遊ぶ存在(ホモ・ルーデンス)」と捉え、文化の本質を「遊び」の視点から分析しました。一方、カイヨワはホイジンガの遊び論を継承・発展させ、より体系的に理論化しています。カイヨワの遊びの定義は、「自由な活動」「隔離された活動」「未確定の活動」「非生産的活動」「規則のある活動」「虚構の活動」の6つの活動に分類されます。これら遊びの定義と、現代におけるアートの状況は、必ずしも一致するものではありませんが、多くの共通項があると思います。純粋な遊びは、非生産的で無目的で、それ自体で完結するものであって、現実に影響するものではないわけですが、アートの場合は現実に作用する可能性を秘めていると思います。多くの場合、それは個人の感性的な経験として作用するわけですが、社会的な状況に作用する場合もあると思います。「現実に作用する遊び」をアートと捉えることができるかもしれません。哲学者の鶴見俊輔も『限界芸術論』の中で、「遊び」を芸術における重要な要素として位置付けています。その中では、古代における狩猟と壁画の関係を例に、人間の生存に必要な衣食住に関わる実際的な活動としての「労働」と、それらを「楽しいもの」にする活動としての「遊び」の付随的な関係が、芸術の根源として考えられると言っています。そこに限界芸術という概念が現れるのですが…。実は、この限界芸術という概念は、私の中ですごく重要な位置を占めているんですが、話が逸れるので別の機会に…。

冴さんはよく「周縁性」という言葉を使われていると思うんですが、限界芸術の概念はまさに芸術における周縁の領域を扱うものですね。英訳は Marginal Art というらしいんですが、Marginalという形容詞はまさに周縁的なものを意味します。冴さんがモチーフとされている「手芸」もまさに限界芸術的なものだと思いますが、今回の《Stitch Your Line》にも遊びの要素があると思います。私も参加してみましたが、ラインを刺繍する、という規則が提示されているんですね。参加者はある程度その規則に則りつつも、たまに外れていきます。これもルールと逸脱です。ラインという決められた規則を淡々とこなすことは「労働」的な行為とみなせるかもしれません。でもそれ自体は逸脱可能なルールで、ある程度自由さがあるわけです。そこに「遊び」が生じる。というか、今話しているアートと遊びの関係は多分ものすごく普遍的な話で、どのような作品にもその要素を見出すことができると思います。なので、ものすごく当たり前のことを言っているに過ぎないかもしれないんですが…私の中で、それをより自覚的に扱おうとするスタンス、みたいなものがあります。

創作という行為を遊び的なものとして捉えると、その結果として現れる「作品」というものは、アーティストの遊びを他者に共有するものだと思うんですね。「一緒に遊ぶ」感覚というか…。そういう意味で身体芸術は、物を介さないで自分の行為そのものを見せるわけですから、極めて純粋な遊びの共有であるように思えます。ものすごく根源的ですよね。自己言及的でもあります。なので、今回の展覧会名が、舞踏家の中嶋夏さんの舞台から引用していることについて、非常に興味深く感じました。

―たくさんのアイデアを共有していただき、大変有意義なインタビューとなりました。ありがとうございました。

佐藤 弘隆 Hirotaka Sato

1993年新潟県生まれ、富山県在住。富山大学芸術文化学部デザイン情報コース卒業後、同大学院芸術文化学研究科修了。2019年より富山大学学術研究部芸術文化学系助教。コンピュータや機械装置・映像・自然現象などの様々なメディアを組み合わせた複合技法によって、現実と虚構/オリジナルとコピー/デジタルとアナログ/人間と機械といった、現代の情報環境を巡る様々な対比構造や対義的要素の境界を探るような表現を実践している。主な展覧会に「Monster Exhibition 2017」渋谷ヒカリエ(東京)/hpgrp Gallery NewYork(ニューヨーク)、個展「昨日の敵は今日の友、今日の友は明日の敵」ギャラリー無量(2018年・富山)、「ART FAIR TOKYO 2018・2019」東京国際フォーラム(東京)、個展「ゴーストペインター」アートハウスおやべ(2020-21年・富山)、個展「hogehoge」ギャラリー無量(2023年・富山)など。主な受賞に「Art Fair Toyama ART AWARD」平面・立体部門 準グランプリ(2017年)など。

https://sato-hirotaka.com