ARCHIVES

2025.02.12

「空き家」の幸福の哲学/展覧会「消えつつ 生まれつつ あるところ」レビュー

10月19日〜11月18日、金沢市菊川の空き家5軒を会場として「綴る」が開催した展覧会「消えつつ 生まれつつ あるところ」について、金沢21世紀美術館館長の長谷川祐子さんがレビューしました。

評/長谷川祐子 写真/Nik van der Giesen

空き家を思考する

街と家の関係はどのようなものなのだろう。

少子高齢化に従ってこの国では都市のなかに空き家が増え続けている。都市のそのような変化と、家の変化を一緒にとらえるのが普通の感覚だ。都市のなかでもさびれていくところと、発展していく場所があるように。人がいなくなった家は「家」とはもはや呼べないのかもしれない。そこは虫や植物、埃やヴァクテリアの棲家になっているとみることもできる。

「消えつつ 生まれつつ あるところ」と題された、5軒の空き家を使った本展の企画書にはこのように書かれている。

「植物には発芽し、成長し、開花を経て、種子を残し、枯死、休眠するというライフサイクルがあります。本展では菊川という土地に根ざす空き家群を枯死、休眠期の過程にある植物として想像します」

震災による喪失に呼応したという作家たちは、喪失の先にある生成を循環の流れの先に期待する。人間、家屋、コミュニテイも植物のように生まれては消えていくという循環を繰り返してきた。空き家は現在の通過点であり、またそこに変化が起こる。その主旋律となっているのが菊川を流れる鞍月用水の水音である。

方丈記の鴨長明との類似性は、彼が方丈のモバイル住居に住み、災厄の多い京都の中を移動したという物語である。そこにも水の流れはあるがこちらの植物の喩えはより力強く、芽吹きを期としている。

哲学者のエマヌエーレ・コッチャは、『家の哲学』でこのように述べている。

「わたしたちが街に存在するのは、つねに家を介してでしかない。わたしがかつて(中略)どこであっても住まうことができたのは、いつも寝室、台所、椅子、仕事部屋、戸棚、浴槽、空調のおかげにほかならない」(P5)

「(住まうこととは)わたしたちが自分の幸福や呼吸と切り離せないくらいにまで濃密な関係を、事物や人々と織りなすことを意味している」(P5)

「あらゆる家は純粋に道徳的な実在なのだ。わたしたちが家を建てるのは、世界の一部──物、人、動物、植物、大気、出来事、イメージ、思い出──を親密なやり方で迎え入れるためであり、そのことによってわたしたちの幸福そのものが可能となるのである」(P6)

彼は労働と愛というふたつの人間の行為を市民社会の基本とし、働く自由と愛することの自由が近代が約束した本質であり、家は愛と深くかかわっていると述べる。

ここで家は誰かを、何かを受け入れる場所として語られている。このコッチャの考えは本展のありようと深く関わっている。このプロジェクトは空き家を哲学する実践といってもいいのかもしれない。

「親密なやりかたで迎え入れる」ことを強く感じさせてくれたのは、田中宏和によるアパートへの6つのインターベンション(介入)である。「どれだけ通ってもいまのありのままの空き家を変化させてしまうことの抵抗感が消えず、来ても何も手がつけられなかった」という。大切なあなた(空き家)という他者とともにあるとはどういうことなのか、ここでは空き家そのものが愛の対象となっている。「あなたも生きていて、私も生きている、言葉をはなさないあなたを知るために毎日あいにいく」。

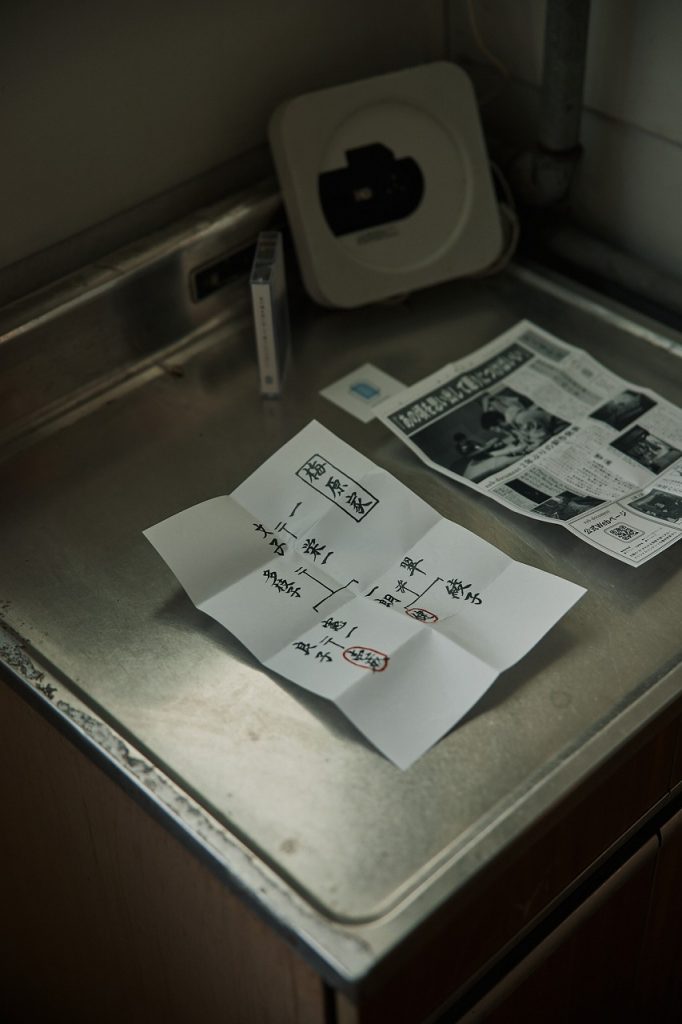

田中はそれぞれのインターベンション、あるいは展示図面の場所の番号に詳細な説明を加えることで、空き家のありのままをハイライトした。そのことによって観客という他者を迎え入れ、沿わせていくことを意図したのである。

部屋の埃や塵を集めて同様に部屋から見つけた和紙やキルト生地上においた《座敷童さん、良ければ新しくなったこの場所でもご一緒しませんか?》は座敷童の住処兼、お守りとして作られた。窓を開けたときに破れ落ちてしまった障子紙や、細く切って柔らかく揉んだ和紙などで作ったフラジャイルな造形。そこに最小限の「造形性」をもたらすことで、「言葉をもたないあなた」へのコミュニケーションの手段とする。それは家から剥がれ落ちるその家の記憶の皮膚のようなものであり、その皮膚をトランスフォームすることで、家の極小の物語に耳をすます、つまり「声」に変換するのである。

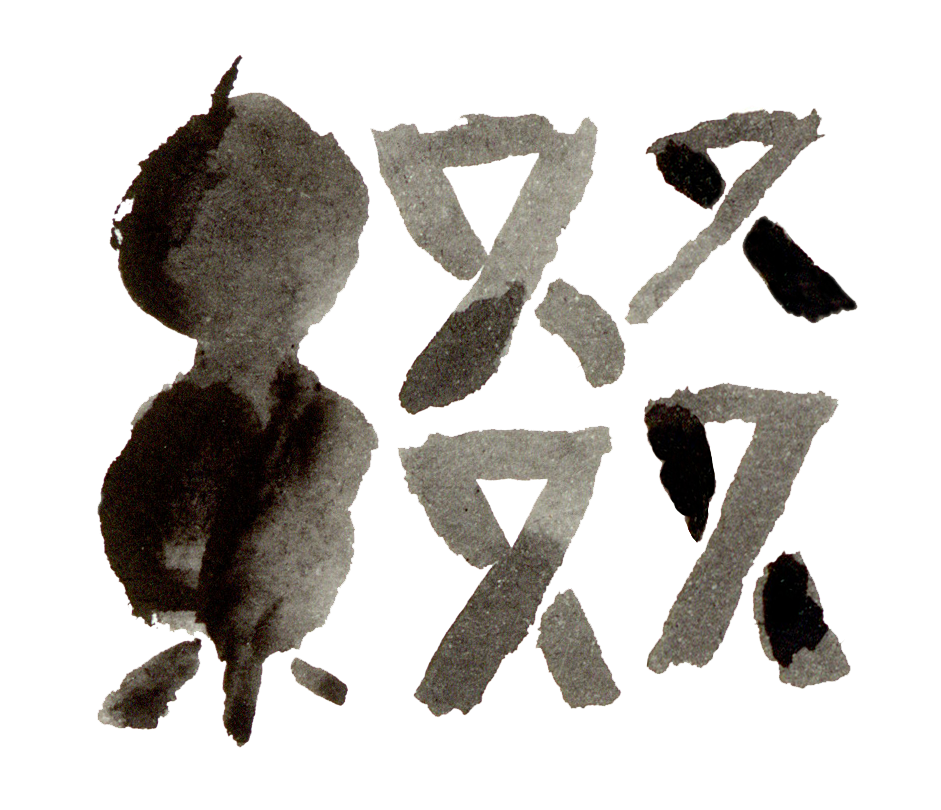

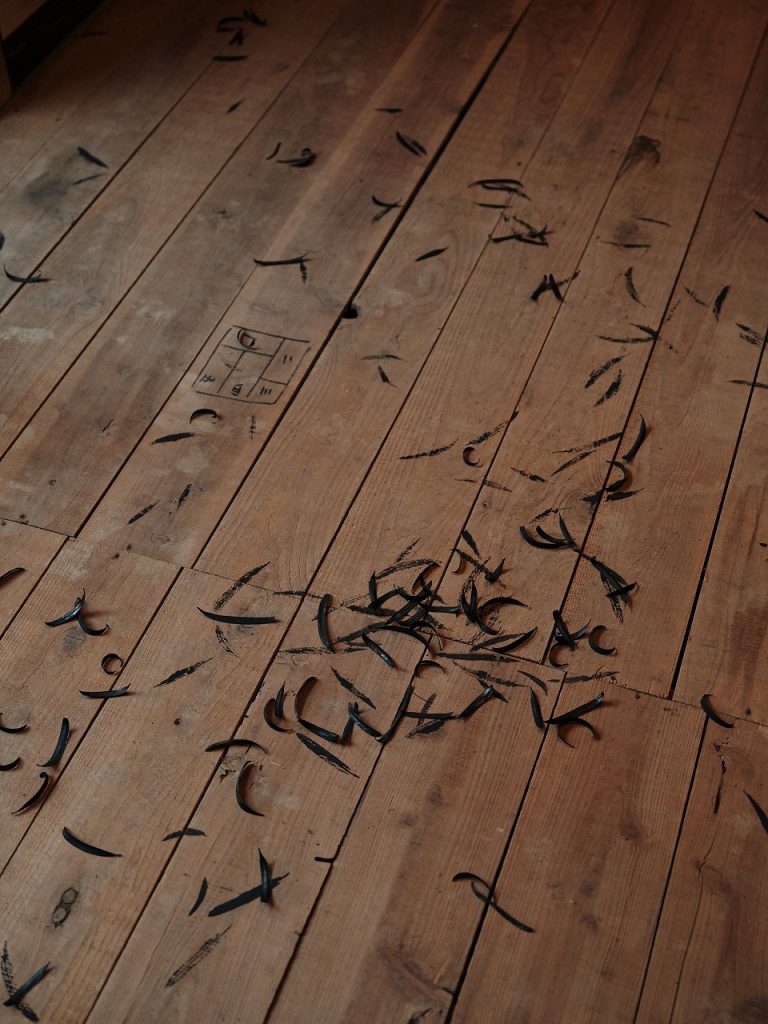

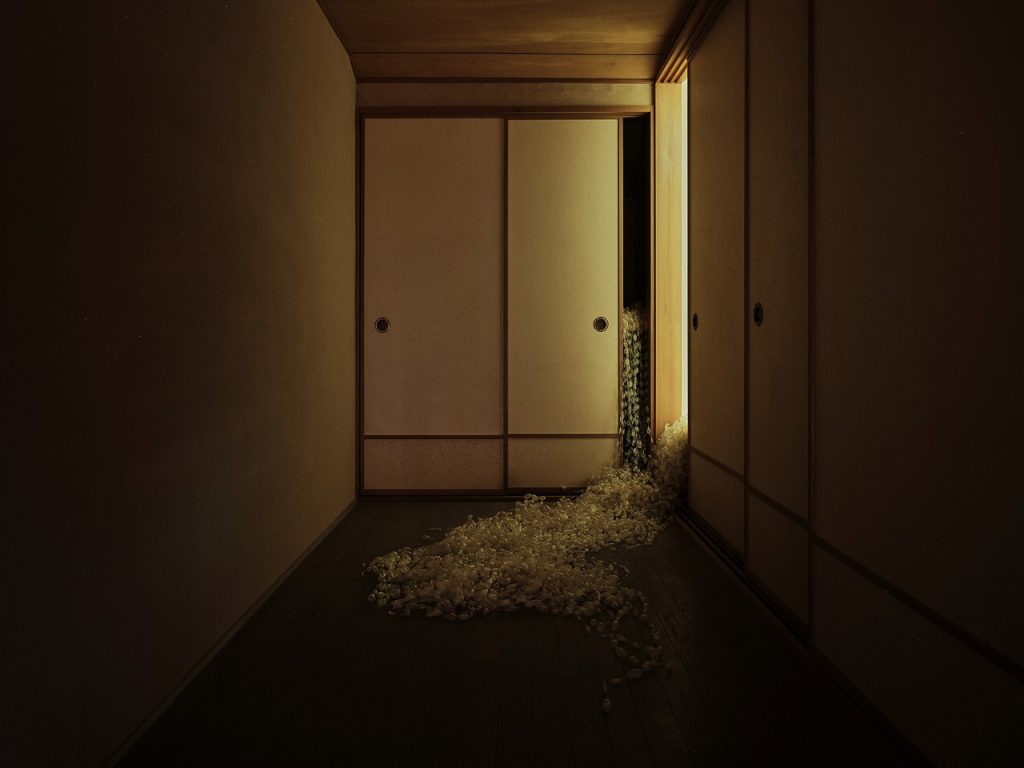

次に「物、人、動物、植物、大気、出来事、イメージ、思い出──を親密なやり方で迎え入れる」ことを感じさせてくれたのはイクヤマ家で展示した道念邦子の朝鮮槇の葉をつかったインスタレーションである。畳を剥がして床板の上にばらまかれた細いみかづきのような槇の葉には墨が塗ってあり、それが庭に向かって開けはなたれたガラス戸から入って来る風によってくるくると床を踊り、その痕跡が床に軽やかなドローイングを描いている。黒いみかづきの形と床に重ねられた痕跡はこの家の主が空気であり、風であることを表している。朝鮮槇は「永遠に続く今」を意味する。これ以上の寛容さと軽やかさは想像できないほどのさりげない道念の身振りが、彼女の花仕事の多くが家で展示されてきたことを思い出させる。

「出来事、イメージ、思い出──を親密なやり方で迎え入れる」は、中森あかねが苔庭の部分をはがして、室内に持ち込んだKアパート3号室の展示「僕と君の最後の、最初の日」にも見ることができる。外の庭の失われたボイドと、室内にあがりこんだ庭の一部が暴力的にもみえる詩学を感じさせる。かつてこのアパートに住んだカップルの記憶、思い出を、庭や植物、土に受肉させたこの作品は、家が「わたしたちが自分の幸福や呼吸と切り離せないくらいにまで濃密な関係を、事物や人々と織りなすことを意味」していることを再起的に表現している。

「自分の幸福や呼吸と切り離せないくらいにまで濃密な関係を、事物や人々と織りなす」事象は、お向かいの家で展開されるマーガレット・ウィブマーのパフォーマンス「Salon d’Amour」で実演された。参加者のひとりがマスクを被り、もうひとりがテキストを朗読して聞かせる参加型パフォーマンスである。著名なアーテイスト、哲学者、文学者などが恋人や友人らにあてた手紙を読むこと、それに相手が耳をかたむけることで、思いやりや愛することについて洞察する時間に浸る。異様でエキゾチックなマスクをかぶることで別のアイデンティティが憑依、あるいは、他者化した参加者Aは傍で、吐息が感じられる距離で参加者Bが読む声にまさに浸るのである。家が愛の場であることの儀式化がここでなされたといえる。

(左は参加者にマスクを被せるマーガレット・ウィブマー)

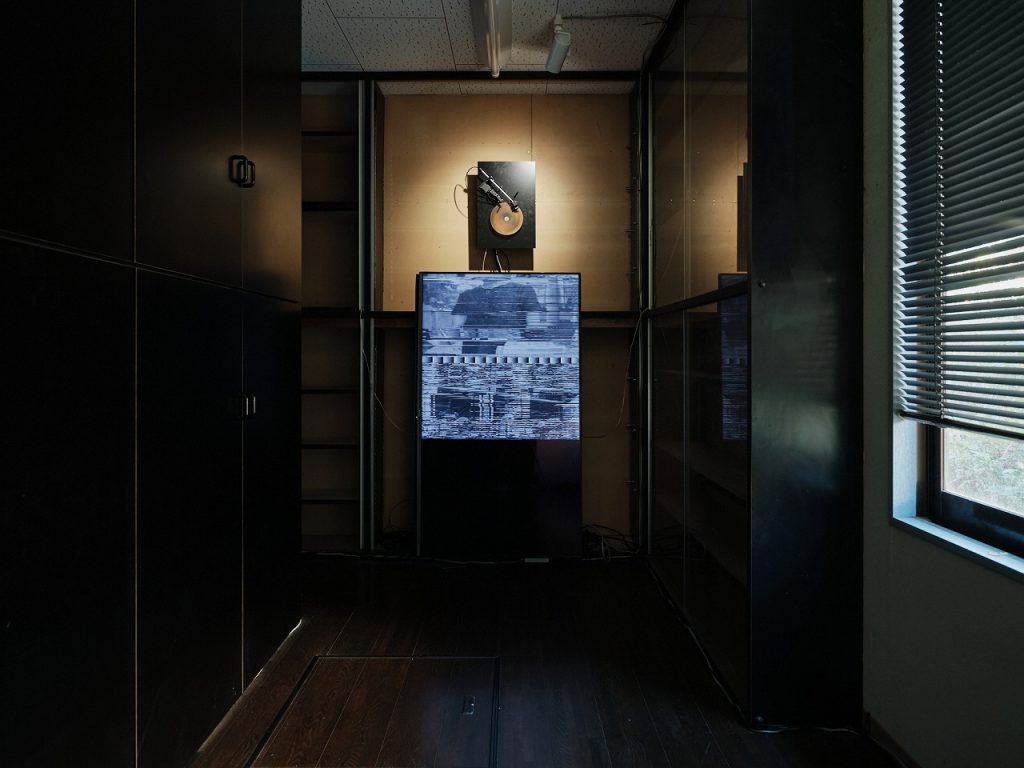

音は記憶の変容とともに物質の変容もうながす。お向かいの家での佐藤弘隆の《Caramel Record》はべっこう飴でできたレコードとそれを再生する装置とモニターによって構成されている。レコードにはデジタル画像をアナログ音声に変換した特殊な信号が刻まれている。デジタル画像とは、菊川の風景や家族の写真、地図などの画像だ。それらが音声に変換され、音が再変換されてノイズまみれの「遠い」画像になって現れる、べっこう飴は溶けていき、いつか音の記憶の映像のリソースは消滅してしまう。その儚さとうるさい音と映像のアセットが強迫的な密度で空間に置かれることで、家は声をあげる。 優しい甘い記憶の断末魔、佐藤は「家」の叫びを見るものの目に刻むのである。

地震以降の能登半島を撮影した「重力のある」ニック・ヴァンデルギーセンの写真、投げ出されたような無邪気さと明るい無関心が印象的な下出和美の絵画、観客がともに刺繍をしていく清水冴の参加型インスタレーション、動物の腸という生々しい素材を用いて、いきものの内的な光を家の中にもたらすO33、場所の記憶をアクションで喚起していくサブドキュメント。これらの作品は倫理や愛にかかわるものとして、家々に配置されている。

この展覧会は、見るものではなく、展示を通じて「空き家」を思考し、空き家をともに生きてみるものである。空き家には聖性ではなく、霊が宿っている。それは超越的なものではなく、そこに確かに営まれていた生の痕跡である。それとともによりそう、あるいはうけいれることで、新たな芽吹きの生をひきつぐ、生を流し込む出来事が起こる。この展覧会はその幸福な出来事である。

参考文献

エマヌエーレ・コッチャ『家の哲学』 松葉類 訳、勁草書房、2024年